GOGOETA ASKEAK - PENSÉES LIBRES “Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre.” Georges Orwell

30 Novembre 2016

Soucieux d’amener sa pierre à l’édifice de la construction d’une réflexion autour de la thématique de l’Autonomie en tant que concept institutionnel – le mot revêt d’autres sens également intéressants à développer – Ekaitza entame une série d’articles qui se voudront autant de points de repére. Il s’agira d’apporter des éclairages sur un certain nombre de concepts liés, de près ou de loin, à l’Autonomie. Dans un premier temps, nous avons repris quelques uns des écrits qui étaient parus dans le hors série Ekaitza du 9 mai 1993 et qui accompagnaient, en notes annexes, le texte de l’Avant-projet d’Autonomie, élaboré et diffusé en avril de cette même année par l’organisation Iparretarrak. Il s’agit d’articles ou de textes extraits d’ouvrages de spécialistes des questions concernées et dont, bien entendu, nous citons les références. Cette semaine, nous vous proposons un développement sur le concept de :

L’autodétermination est un principe politique; c’est aussi un droit inscrit dans la Charte des Nations unies. Il est généralement admis que les expressions « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » et « droit à l’autodétermination », tout en se prêtant à des distinctions théoriques, sont en pratique équivalentes.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été un des thèmes politiques fondamentaux sous-jacents de la Révolution française. Ce concept remanié en « principe des nationalités » a eu un rô1e important dans la formation des États européens au XlXéme siècle. Il conjugue ainsi deux notions : le principe des nationalités et l’idée démocratique. Le rattachement de Nice et de la Savoie à la France par plébiscite (on parlerait aujourd’hui de référendum) en 1860 en est un exemple réussi. Il implique, d’une part, que les créations d’États et les remaniements territoriaux doivent être décidés par les populations concemées et, d’autre part, il établit le droit pour la population de chaque État de choisir librement son régime politique.

Dans la mesure ou l’autodétermination est devenue le principe juridique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et non plus seulement le principe politique des nationalités, elle exprime plus l’idée d’un peuple se prenant démocratiquement en charge que celle d’une homogénéité nationalitaire sous-tendue par un déterminisme historique.

Le principe d’autodétermination avait été mentionné dans les « quatorze points » du Président Wilson (USA) à l’issue de la Première Guerre mondiale comme principe à suivre pour le règlement de la paix, mais c’est la « Charte des Nations unies » qui en fait un principe juridique lié à la notion de « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » (articles 1&2 et article 55).

Ses rédacteurs entendaient condamner par là surtout la domination de l’Allemagne nazie sur l’Europe et non pas tellement l’existence de relations coloniales. Ce n’est que plus tard que ce principe est devenu un des principes fondamentaux du droit international en constituant le support juridique de la décolonisation.

Dans ce contexte, ce principe a été effectivement appliqué, mais des difficultés existent quant à sa mise en oeuvre et une incertitude demeure quant aux titulaires du droit et aussi au contenu même du droit. Les solutions sont différentes suivant que le droit des peuples à disposer d’eux mêmes est invoqué au profit de peuples déjà constitués en État ou de peuples non encore constitués en État. Ces difficultés se retrouvent dans les débats juridiques internationaux ou internes. En effet, les constitutions modernes contiennent des dispositions qui ont un rapport avec le droit à l’autodétermination sans davantage apporter sur le plan interne les réponses que demande la mise en ceuvre de ce droit.

En droit international, la portée réelle du principe de l’autodétermination a soulevé des controverses. Mais ces discussions sont maintenant dépassées par le droit positif adopté dans le cadre des Nations unies. Le texte le plus formel à cet égard est certainement l’article 1 des deux pactes internationaux des droits de l’homme qui dispose que « tous les peuples ont le droit à disposer d’eux mêmes ». Adoptés en 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies, ces pactes sont entrés en vigueur en 1976.

Cette entrée dans le droit positif a été consacrée par la Cour internationale de justice, dans son avis de 1971, relatif à la Namibie, mais surtout dans celui de 1975, relatif au Sahara occidental. Elle a constaté « la validité du principe d’autodétennination en tant que droit des peuples ». Ce faisant, la Cour ne fait ainsi qu’exprimer une conviction générale à valeur coutumière dégagée par l’assemblée générale des Nations unies dans de nombreuses résolutions.

De ces textes se détachent deux déclarations fondamentales, celle relative à l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux (résolution 1514 [XI] du 14 décembre 1960) et celle relative aux principes du droit international régissant les relations amicales et la coopération entre les États (résolution 2525 [XXV] du 4 novembre 1970). Tous ces textes laissent cependant subsister une lacune fondamentale en ce qu’ils ne précisent pas ce qu’il faut entendre par « peuple », et laissant donc entière la question des bénéficiaires du droit ainsi consacré. Faute d’une définition, le contenu de la notion doit donc être cherché dans les conditions de son usage, c’est-à-dire dans la fonction pratique qu’on fait servir au droit des peuples à l’autodétermination. Et cela est fondamentalement tributaire des rapports de forces internationaux.

Une lecture restrictive

Une constante cependant est à relever : le droit des peuples à l’autodétermination n’implique pas la reconnaissance du droit à la sécession, ni à la rupture de l’intégrité territoriale. Notamment se trouve rappelé le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. En conséquence, il faut éviter toute formulation du principe qui élargirait sa portée et le rendrait applicable à des peuples faisant déjà partie d’un État indépendant.

La pratique des Nations unies du droit des peuples à l’autodétermination définit deux types de bénéficiaires : les peuples coloniaux et les peuples soumis à une domination étrangère. Les peuples coloniaux sont ceux visés dans la déclaration de 1960. Dans la déclaration de 1970, les Nations unies ont pris en plus en compte la situation des peuples opprimés tels que le peuple palestinien ou les peuples d’Afrique australe soumis à l’apartheid. Elle a donc sorti l’application du droit à l’autodétermination de l’hypothèse de la domination coloniale classique pour l’élargir aux peuples en lutte contre « une emprise, une domination et une exploitation étrangère »

Les résultats seront considérables : 59 territoires sous tutelle et territoires non autonomes ont obtenu l’indépendance. La manière dont les populations se sont exprimées a varié : soit la volonté du peuple s’est manifestée par son adhésion de fait à l’action du mouvement de libération nationale, soit elle s’est exprimée par voie de plébiscite ou un autre mode de consultation. C’est ainsi que dans le cas de l’indépendance de l’Algérie, le général de Gaulle, tout en négociant l’accession à l’indépendance avec le GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne), a tenu a organiser un référendum. Ce faisant, il prenait peut-être en considération les règles du droit international mais il tenait compte surtout des exigences de la Constitution française. Celle-ci contient en effet des dispositions relatives à la libre détermination des peuples, essentiellement en raison de l’existence de possessions coloniales.

Mais la constitution d’autres États contient des références semblables, en dehors du contexte colonial, comme, par exemple, celle de la défunte Union soviétique. Et, à vrai dire, tout État est d’une certaine façon amené à prendre position sur la question de la liberté des peuples, puisqu’il s’agit pour lui de répondre à la question d’un éventuel droit à la sécession. La constiturion soviétique de 1936 reconnaissait formellement le droit à la sécession aux Républiques

fédérées; droit fictif en réalité, en raison de la monopolisation de la vie politique par le Parti Communiste. C’est l’effondrement du système stalinien qui a soudain donné consistance à cette reconnaissance du principe autorisant non seulement les États baltes mais également d’autres Républiques à proclamer leur souveraineté et à revendiquer leur indépendance en 1990. On pourrait faire des remarques semblables à propos de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie (proclamation par la Slovénie de son indépendance le 23 décembre 1990).

Les exigences de la constitution française

La constitution française de 1958 avait prévu dans son préambule de laisser le choix aux territoires d’outre-mer (TOM) de leur avenir politique. Les TOM ayant approuvé la Constitution de 1958 pouvaient devenir des départements d’outre-mer (DOM) ou des États membres de la nouvelle « Communauté » (sorte de Commonwealth à la française) ou rester des TOM. Ainsi, après la promulgation de la Constitution de 1958, la République française

était formée de façon « indivisible » de départements, de communes et des TOM; seuls les États membres de la Communauté pouvaient changer de statut.

Le droit fut vite dépassé par les faits; à quatre reprises des parties intégrantes de la République française en sont sorties. Des problèmes ont dès lors été soulevés à propos de l’interprétation de l’article 53 de la Constitution, la question étant de savoir si le droit d’autodétermination avec son corollaire le droit de sécession existe au sein de la République française. Selon cet article (alinéa 3) « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentemenl des populations intéressées », mais les modalités de l’expression du consentement populaire ne sont pas précisées. Sous la Véme République elle s’est effectuée par référendum (pour l’Algérie le 1er juillet 1962, pour les Comores le 22 décembre 1974, pour Mayotte le 8 février 1976, pour Djibouti le 19 mars 1967 et le 8 mai 1977, et les accords Matignon du 26 juin 1988 en prévoyaient un pour la Nouvelle-Calédonie en 1998). Quant aux « populations » visées par l’alinéa 3, ont pourrait considérer qu’il s’agit de tous les français, puisque la République est « indivible ». En fait, (à part l’Algérie, qui est du reste particulier) la pratique française lors des scrutins d’autodétermination retient que les populations intéressées sont uniquement les habitants du territoire concerné.

Droit à la sécession ?

Mais surtout l’application de l’article 53 alinéa 3 pose le problème de la compatibilité du principe de l’indivisibilité de la République et de l’exercice à l’autodétermination. Cette application conduit à considérer que cet alinéa concerne non seulement les cessions mais aussi les sécessions. C’est le sens de « la doctrine Capitant’, du nom des pères fondateurs qui ont inspirés la constitution de la Véme République, formulée en 1966 à propos de l’autodétermination de Djibouti. Pour René Capitant, le droit de sécession est limité aux TOM et à certaines conditions. Pour d’autres auteurs, il est d’application générale et la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1975 à propos des conséquences de l’autodétermination des Iles Comores les a conforté dans ce point de vue. Ces analyses ont soulevé de vigoureuses oppositions : des parlementaires ont fait valoir que cette utilisation de l’article 53 pour permettre l’indépendance d’un TOM risquait d’être un précédent pour une éventuelle sécession de départements métropolitains.

En réalité, l’accession à l’indépendance des TOM doit d’abord être comprise en termes politiques comme un problème de décolonisation auquel la problématique de la sécession n’est guère applicable. La pratique française à cet égard n’a fait que s’aligner sur les exigences de la pratique internationale de la décolonisation. Il en irait tout différemment dans le cas d’une revendication à l’indépendance de la part d’une entité métropolitaine comme par exemple le Pays Basque ou la Corse. Il s’agitait alors véritablement d’un problème de sécession.

En définitive, la pratique interne des États est en harmonie avec la pratique intemationale. Le système international peut s’accommoder des exigences démocratiques qui s’expriment par le concept d’autodétermination. Au nom de ta stabilité, il refuse d’en tirer l’ultime implication logique qui consisterait à reconnaître un droit de sécession dont la mise en œuvre soulève, certes, des questions théoriques et pratiques considérables.

Article de Patricia Buirette, in Dictionnaire constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris 1992.

Dans la suite des « Points de repére pour l’autonomie institutionnelle», nous poursuivons cette semaine la publication d’articles ou de textes extrait d’ouvrages de spécialistes et qui abordent des concepts liés, de prés ou de loin, à l’autonomie. Cette semaine, nous vous proposons des analyses sur la “souveraineté” et sur “l’indivisibilité de la République”… des notions à propos desquelles l’état français navigue entre adaptation forcée, lecture restrictive et crispations.

Souveraineté

“Autorité suprême ; qualité du pouvoir qui se détermine lui-même”. Par extension : qualité de ce qui l’emporte sur tout autre chose ; pouvoir absolu dans un domaine déterminé. La souveraineté, traditionnellement reconnue à l’État en droit public est un pouvoir de droit, originaire et suprême. Elle suppose donc la plénitude des compétences dans l’ordre interne et l’indépendance absolue dans l’ordre international.

Historiquement, la théorie de la souveraineté, élaborée par Bodin notamment (La République en 1576), s’oppose victorieusement à la fois aux prétentions féodales et aux prétentions pontificales ou impériales sur le royaume de France. Mais aujourd’hui, l’analyse des sciences sociales tend à relativiser la souveraineté de l’État, aussi bien dans l’ordre interne que dans l’ordre international, où il est dépendant des alliances et des relations de puissance (politiques, économies, militaires…).

On peut distinguer différents types de souveraineté :

• La souveraineté nationale : Principe selon lequel le titulaire de la souveraineté est la nation, entité distincte des individus qui la composent. Introduite par les révolutionnaires français de 1789 en droit constitutionnel français (article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), toutes les constitutions françaises, hormis celle du 24 juin 1793, y font référence. Ainsi, l’article 3 de la Constitution française de 1958 dispose que : “la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peuvent s’en attribuer l’exercice”.

• La souveraineté populaire (ou fractionnée) : Principe selon lequel le titulaire de la souveraineté est le peuple, chaque citoyen en détenant une fraction inaliénable. Pour Jean-Jacques Rousseau (du Contrat Social, 1762), la souveraineté ne peut être représentée. La souveraineté implique l’électoral-droit (en pratique, le suffrage universel) et la démocratie directe. Si celle-ci ne peut être mise en œuvre pour des raisons pratiques, la désignation de députés doit au moins s’accompagner d’un mandat impératif.

• La souveraineté internationale : Qualité propre à l’État, impliquant son indépendance à l’égard des autres États et des organisations internationales et la totale disposition de ses compétences.

• La souveraineté sur les ressources naturelles : Principe assez récent du droit international, suivant lequel les ressources naturelles relèvent de la souveraineté territoriale sur le territoire duquel elles se trouvent. Ce principe sert essentiellement à justifier les nationalisations décidées par les États du Tiers-Monde à l’encontre des sociétés multinationales ou nationales des États industrialisés bénéficiaires de concessions d’exploitation.

Souveraineté ou indépendance ?

Ce vocable désigne donc la pleine maîtrise des choix de tous ordre dont dispose un peuple, une nation, un pays. À priori, la souveraineté va de pair avec l’indépendance mais cette conclusion ne s’avère pas toujours juste.

Il est bien des pays de par le monde, par exemple ceux constitués à partir de l’empire colonial français, qui bénéficiant d’une indépendance reconnue, n’ont, dans les faits, qu’une souveraineté toute relative. En effet, leur langue et leur culture dominantes restent celles de l’ancien pouvoir colonial et leur économie n’est souvent rien d’autre qu’une organisation vivant des subsides de l’ex-puissance coloniale.

L’indépendance formelle n’induit donc pas forcément la souveraineté réelle. Là encore, l’autodétermination, l’auto organisation, créent les conditions pour qu’un peuple bénéficiant d’une indépendance institutionnelle vive une situation de souveraineté.

Une nation souveraine a toute latitude, enfin, pour décider de s’inscrire dans un processus d’union avec d’autres entités et, par libre choix, d’élaborer avec elles des politiques communes.

Pierre BON

Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,

Directeur de l’Institut d’études ibériques et ibérico-américaines (Droit et politique comparés, CNRS, UMR 6201)

L’indivisibilité

Dogme majeur de la vision des révolutionnaires de 1789, l’indivisibilité de la République est l’un des points les plus controversés par les constitutionnalistes internationaux. La pratique constitutionnelle, tant française qu’internationale, tend néanmoins à relativiser ce concept.

Affirmée par l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’indivisibilité de la République prend ses racines dans la Révolution de 1789. Énoncée dès 1791, elle devient, le 25 septembre 1792, un principe définitivement attaché à la république.

Découle de la souveraineté nationale

Affectée d’un fort coefficient politique, le principe de l’indivisibilité découle de la “souveraineté nationale”. La nation forme une communauté unique fondée sur le vouloir vivre collectif de ses membres. Son unicité est renforcée par la souveraineté qui lui est attribué. Nation et souveraineté sont incompatibles avec toute idée de division ou de sécession. La nation ayant pris la forme républicaine, la République est indivisible.

Prétend fusionner les concepts de Nation, d’État, et de République

Le principe de l’indivisibilité est souvent difficile à distinguer de notions voisines telles que l’unité de la République ou l’intégrité territoriale de l’État. La première ne figure plus dans le texte constitutionnel et la seconde est simplement confiée à la garde du chef de l’État. On considère généralement que l’indivisibilité de la République est traditionnellement protégée par des dispositions législatives relative à la préservation de l’intégrité du territoire national (article 86, 87 et 88 du Code Pénal, lois du 1er juillet 1901 et du 10 janvier 1936).

Tout en transformant l’indivisibilité de la République de postulat politique en notion juridique, la jurisprudence constitutionnelle française n’a pas supprimé la confusion. Elle a mis en lumière trois domaines d’application du principe :

La composition territoiriale de la République (française, ndlr)

Tout d’abord, l’indivisibilité garantit la composition territoriale de la République. Lors de la mise en place de la Ve République, seuls les territoires d’outre mer disposaient de la faculté de quitter la République immédiatement ou dans le cadre de la Communauté. Les autres composantes territoriales ne peuvent évoluer qu’au sein de la république et dans les conditions posées par la Constitution. C’est l’article 53, alinéa 3, complété par l’interprétation constructive du Conseil Constitutionnel qui énonce les changements permis.

Le droit à la sécession

La République peut céder (Comptoirs Indiens), échanger, s’adjoindre un territoire ou même admettre la sécession, sous réserve de l’accord des populations intéressées et du Parlement (français). Mais en dehors de cette procédure, aucune modification ne peut être apportée à la composition territoriale de la République.

Le législateur peut changer le statut d’une partie du territoire, par exemple en créant une nouvelle collectivité, mais il ne peut utiliser le principe de libre administration pour conférer à une collectivité territoriale le droit de sécession(ndlr : pour ce faire il doit organiser un référendum).

Le pouvoir normatif de l’État

Ensuite, l’indivisibilité régit l’exercice du pouvoir normatif de l’État. Le pouvoir normatif initial appartient exclusivement aux autorités de l’État. Les autorités locales ne détiennent ni la compétence d’auto organisation, ni une compétence législative.

Elles ne peuvent modifier, abroger ou retirer une norme qu’en vertu de la délégation prévue par la Constitution (article 72) et concrétisée par la loi. Cette délégation ne peut être ni générale, ni absolue ; elle ne peut porter sur une compétence réservée à une autorité de l’État ; elle est plus ou moins étendue selon la catégorie de collectivités territoriales, avec un maximum pour les territoires d’outre-mer (á l’époque oû ce texte a été rédigé, ndlr). Elle n’est jamais incontrôlée : l’autorité étatique peut toujours, par voie juridictionnelle ou administrative, anéantir une norme édictée par une autorité locale.

Enfin, l’indivisibilité s’oppose à des transferts de souveraineté à une organisation internationale. Dans sa décision du 30 décembre 1976, à propos de l’élection au suffrage universel de l’Assemblée des Communautés européennes, le Conseil constitutionnel a distingué entre les limitations de souverainetés, compatibles avec le principe de l’indivisibilité, et les transferts de souveraineté qui lui sont contraires. Ainsi, l’élection de l’assemblée européenne ne saurait entraîner une extension des compétences de cet organe, que seule une modification des traités relatifs auxCommunautés européennes, dans les conditions prévues par la Constitution, pourrait réaliser. Au final, l’indivisibilité de la république interdit une intégration européenne plus forte, sans une révision de la constitution(1). Par une interprétation stricte de cette décision, la loi du 7 juillet 1977 fait du territoire de la République (française, ndlr) une circonscription électorale unique pour la désignation des représentants à l’Assemblée européenne.”

Jacques BOURDON

Professeur d’université. Enseignant de droit public à Université d’Aix-Marseille III. Diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Docteur d’Etat en droit public.

(1) Ndlr : Cette révision a eu lieu en juin 1992 par la convocation commune de l’Assemblée nationale et du Sénat, réunis en Congrès du Parlement à Versailles, ouvrant la voie à un référendum, en septembre suivant, pour la ratification du traité de Maastricht.

Alain Lamassoure, député de Bayonne (en 1992, ndlr), en a d’ailleurs profité pour faire voter en catimini, mais à une quasi unanimité, un amendement constitutionnel majeur faisant du français la langue unique de la France. Était-ce dans un souci de la préserver de l’anglicisation progressive des moyens de communications et des techniques, ou bien encore une incitation pour les minorités immigrées (polonaises, italiennes, portugaises, maghrébines ou africaines) à s’intégrer,… ou bien encore de contraindre les minorités linguistiques et nationalitaires (alsaciens, basques, bretons, catalans, corses, occitans…) à s’assimiler une fois pour toute ? En tout état de cause, cet amendement est la réforme constitutionnelle la plus jacobine jamais adoptée depuis la fin de la Révolution française.

Après avoir amené des éléments d’analyse sur des concepts généraux comme le droit à l’autodétermination, la souveraineté, l’indivisibilité, nous en arrivons à aborder aujourd’hui ceux de l’autonomie compris dans son sens institutionnel et dont nous vous livrons une définition juridique, des compétences qui peuvent être exclusives ou partagées, du principe de subsidiarité que le fédéraliste Guy Héraut préférait voir remplacer par celui del’exacte adéquation et du mécanisme fiscal dénommé péréquation. Pour ce dernier concept, nous vous donnons deux exemples de fonctionnement, selon qu’il s’applique dans le cadre d’un État centralisé tel que la France ou d’un État fédéral comme le Canada.

L’AUTONOMIE

L’autonomie est un aménagement des structures de l’État qui confie à des collectivités infra-étatique un certain nombre de fonctions publiques. Une véritable autonomie est de nature législative et permet à l’entité autonome de légiférer dans certains domaines sans être subordonnée au pouvoir central. Le système institutionnel ainsi établi peut donner naissance à une fédération lorsqu’à l’autonomie des entités composantes s’ajoute leur participation à la prise de décision au niveau central, souvent – mais pas nécessairement – à travers la chambre haute.

Dans les États fédéraux, comme l’Allemagne, ou à autonomie régionale, telle l’Espagne, le juge constitutionnel sera le garant, non seulement des libertés individuelles, mais aussi des équilibres territoriaux et du partage des pouvoirs instauré par la Constitution. L’exercice effectif de l’autonomie ne dépend pas seulement de l’organisation institutionnelle mais également d’autres éléments: la répartition des moyens financiers, le degré de concentration économique et financière, l’organisation des syndicats et des partis, les conventions politiques telles que le cumul des mandats…

Du point de vue du groupe minoritaire (la minorité nationale), l’autonomie a l’avantage de constituer une mesure structurelle qui ne vise pas seulement à compenser la situation minoritaire mais à l’abolir partiellement en opérant une véritable distribution territoriale du pouvoir. Le groupe minoritaire trouvera une assise territoriale propre et des institutions représentatives pouvant mener une action publique programmée à l’intérieur de cet espace.

Les questions essentielles deviennent alors la nature des pouvoirs attribués à la délimitation de l’espace autonome. Quant au partage des pouvoirs, l’autonomie devra surtout porter sur des domaines où la minorité se distingue davantage du reste de la population et qu’elle ressent donc comme essentiels au maintien de son identité. Il s’agira normalement du domaine culturel au sens large du terme, avec notamment les politiques stratégiques de l’enseignement et des médias, et la réglementation linguistique.

De plus la dispersion du pouvoir semble plus facile a réaliser dans le domaine culturel que dans le domaine macro-économique, où l’interdépendance nationale et internationale réduit les possibilités d’une gestion décentralisée.

Bruno de Witte

Professeur associé de droit européen, à l’Université de Maastricht (Pays Bas) et professeur externe à l’Institut universitaire européen de Florence (Italie). In “Quel statut pour les minorités”, revue ‘Pouvoirs’ consacrée aux ‘Nationalismes’, nº 57 – avril 1991.

LES COMPÉTENCES

Compétences exclusives : Il s’agit des domaines où une communauté autonome exerce un plein pouvoir dans la fixation des orientations, comme dans le choix et la mise en œuvre des moyens.

Compétences partagées : Il est des domaines qui, par leur complexité ou par le fait que le système administratif de l’État de tutelle rend impossible une maîtrise immédiate, nécessitent une cogestion sur une période donnée. On peut aussi concevoir, selon le principe de subsidiarité, que certains domaines, par exemple les postes et télécommunications, feront l’objet d’une harmonisation et fonctionneront selon le même système sur un ensemble territorial, pas seulement français mais aussi européen.

LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Le principe de subsidiarité a été largement évoqué au moment du débat sur la ratification du Traité de l’Union Européenne (accords de Maastricht).

Ce terme un peu barbare définit un principe de droit constitutionnel fédéral établissant qu’en cas de concurrence entre les compétences de la fédération et celles des États fédérés, une hiérarchie fait valoir l’exercice des unes sur les autres. Il définit ce que seraient les règles de relation entre des collectivités organisées au sein d’un système de type fédéral. C’est donc, pour simplifier à l’extrême, la répartition, décidée d’un commun accord, des compétences entre différents niveaux institutionnels.

Pour reprendre la définition qu’en donne Guy Héraud dans son ouvrage “Les principes du fédéralisme et la fédération européenne” (Presses d’Europe 1968) : “Selon le principe de subsidiarité, la collectivité de base doit conserver toutes les compétences qu’elle est capable de gérer efficacement et sans nuire aux personnes et aux autres collectivités. Inversement, la collectivité de base, doit transférer à la collectivité dite supérieure les pouvoirs qu’elle n’est pas à même d’exercer convenablement ; ainsi la collectivité supérieure intervient, mais n’intervient qu’à titresubsidiaire. On dit aussi que la fédération se construit à partir de la base, c’est-à-dire à l’opposé de l’État centraliste qui se considère, lui, comme la source unique de toutes les compétences ; dans l’ordre fédéral, précise-t-on, les pouvoirs juridiques ne sont pas délégués par le haut, mais au contraire, délégués par la base”. Autrement dit, la subsidiarité, c’est tout simplement que les décisions soient prises au niveau où elles doivent l’être.

On le voit donc, l’application stricte de la subsidiarité semblerait parfaitement convenir à une collectivité organisée en autonomie et même, à une nation indépendante qui s’inscrirait, par exemple, dans le cadre d’une Europe fédérale. Cependant, ce principe qui apparaît juste et séduisant de prime abord, comporte, selon Guy Héraud, quelques lacunes. Ainsi, on lui reproche un certain aspect formel du principe de la délégation de la base vers le sommet car, et nous le citons : “Quant au fond, il faut bien constater et souligner, que les collectivités de base ne sont pas libres de déléguer ou de ne pas déléguer leurs compétences. Elles doivent conserver tout ce qu’elles sont en état de gérer convenablement et se dessaisir du reste. Autrement dit, c’est un principe objectif, indépendant des volontés formulées aux différents niveaux, qui règle, pour chaque niveau, la mesure des autonomies”.

En outre, en dehors de ce problème lié à la différence de dimensions entre collectivités, Guy Héraud ajoute que la notion de subsidiarité ne tient pas compte des différences de nature entre les différents niveaux institutionnels. Pour expliquer ce qu’il qualifie d’ “insuffisance”, il écrit : “Entre la fédération et la nation vraie, entre la nation et la région, entre la région et la commune, les différences ne tiennent pas toutes au volume des solidarités ; certaines sont spécifiques. Pour ne prendre qu’un exemple, la solidarité ethnique, qui est d’ordre linguistique et culturel, apparaît différente des solidarités européenne, régionale et communales où dominent les aspects politiques, économiques et sociaux. Dés lors, en présence de niveaux qui n’ont pas la même vocation, parler de subsidiarité est un non sens”.

Et l’auteur cité de poursuivre “Pour toutes ces raisons, nous proposons de remplacer la notion de subsidiarité par celle d’exacte adéquation. En vertu de cette idée, chaque type de collectivité et chaque niveau doivent recevoir compétence pour résoudre les questions qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de leurs dimensions, ne sont solubles que là. Les pouvoirs juridiques doivent, dans tous les cas, s’avérer adéquats aux tâches à remplir ; les moyens matériels aussi. C’est ainsi que l’ordre fédéral peut être amené à subventionner les collectivités. Cette politique que tous les fédéralistes approuvent, est une conséquence logique de l’idée d’exacte adéquation. Si l’on s’en tenait au contraire à la notion de subsidiarité, les aides devraient être proscrites. Car la collectivité qui se montrerait chroniquement incapable d’assumer financièrement ses activités fournit par là même la preuve de son incapacité et doit, de ce fait, être désaisie”.

Alors subsidiarité ou exacte adéquation ? Le débat est ouvert mais, quoiqu’il en soit, ce principe général de prendre les décisions au niveau où il convient qu’elles soient prises est en parfaite conformité avec l’objectif de la mise en place d’une Communauté Autonome du Pays Basque nord, comme avec l’avènement d’un Pays Basque réunifié et souverain.

LA PÉRÉQUATION

à la française…

La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 l’érige en objectif de valeur constitutionnelle, puisque désormais « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». (article 72-2).

Trois mécanismes de péréquation peuvent être distingués :

• la « péréquation horizontale » s’effectue entre les collectivités territoriales et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus « riches ». Elle concerne la taxe professionnelle. Elle est assurée par divers fonds départementaux, dont les plus importants sont les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Elle représentait environ deux milliards d’euros en 2001;

• la « péréquation verticale » assurée par les dotations de l’État aux collectivités. La dotation globale de fonctionnement en est le principal instrument. Elle recouvrait environ quatre milliards d’euros en 2002 ;

• les dispositifs de péréquation plus « ponctuels », lors de nouveaux transferts de compétence de l’État vers les collectivités territoriales, et qui permettent de moduler, selon la situation des collectivités, les crédits alloués par l’État pour la prise en charge de ces nouvelles compétences.

L’effort de péréquation s’est certes accentué ces dernières années, mais il demeure encore insuffisant et n’est pas assez ciblé. Ainsi, selon une étude du Commissariat général du Plan de juillet 2004, les dotations de l’État ont-elles permis, en 2001, une réduction globale des inégalités de pouvoir d’achat de 40 % pour les communes et de 51 % et 54 % respectivement pour les départements et régions. Ces résultats dissimulent cependant de fortes disparités entre les collectivités. Si la loi de finances de 2004 a réformé l’architecture des dotations de l’État, celle de 2005 a rénové les règles internes des dotations et réformé les dotations de péréquation (ex : création de la dotation de péréquation urbaine pour les départements).

Source : www.vie-publique.fr

… et à la canadienne

La péréquation constitue le programme de transfert du gouvernement du Canada qui traite des disparités fiscales entre les provinces. Les paiements de péréquation permettent aux gouvernements provinciaux moins prospères de fournir à leurs résidents des services publics sensiblement comparables à ceux d’autres provinces, à des taux d’imposition sensiblement comparables.

L’objectif du programme est inscrit dans la Constitution canadienne depuis 1982 : « Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables » (paragraphe 36(2) de la Loi constitutionnelle de 1982)

Les paiements de péréquation sont inconditionnels. Les provinces bénéficiaires peuvent les utiliser à leur discrétion selon leurs propres priorités.

Comment fonctionne la péréquation

• Les droits à péréquation sont établis en mesurant la capacité des provinces de générer des revenus, ce qu’on appelle la ‘capacité fiscale’.

• Le droit à péréquation d’une province est égal à la différence entre sa capacité fiscale et la capacité fiscale moyenne de l’ensemble des provinces, ce qu’on appelle la ‘norme de 10 provinces’.

• Les provinces dont la capacité fiscale est supérieure à la norme ne reçoivent pas de paiements de péréquation.

Six provinces recevront plus de 13,6 milliards de dollars en paiements de péréquation en 2008-2009.

Un programme de péréquation renouvelé et renforcé

Le budget de 2007 a présenté un nouveau programme de péréquation légiféré jusqu’en 2013-2014, pour apporter une prévisibilité à long terme aux provinces. Le nouveau programme s’appuie sur les recommandations du Groupe d’experts sur la péréquation et la formule de financement des territoires (Rapport O’Brien).

• Les paiements de péréquation sont déterminés au moyen d’une norme de 10 provinces.

• La moitié des revenus tirés des ressources naturelles sont exclus du calcul fait pour déterminer la capacité fiscale de chaque province et la norme.

• Le nouveau programme de péréquation prévoit un plafond de la capacité fiscale pour faire en sorte que les paiements de péréquation n’aient pas pour effet de hausser la capacité fiscale totale par habitant d’une province à un niveau supérieur à celle d’une province non bénéficiaire.

• La capacité fiscale des provinces est mesurée au moyen de cinq assiettes fiscales : impôt sur le revenu des particuliers ; impôt sur le revenu des sociétés ; taxes à la consommation ; impôt foncier ; ressources naturelles.

• Pour assurer la stabilité et la prévisibilité, les paiements de péréquation sont effectués au moyen d’un système d’estimation unique. Les paiements s’appuieront sur une moyenne pondérée mobile de trois ans de la capacité fiscale des provinces, décalée de deux ans. Les paiements de péréquation seront établis avant l’année en cause et ne seront pas assujettis à des révisions.

Source : Ministère des Finances du Canada – www.fin.gc.ca/

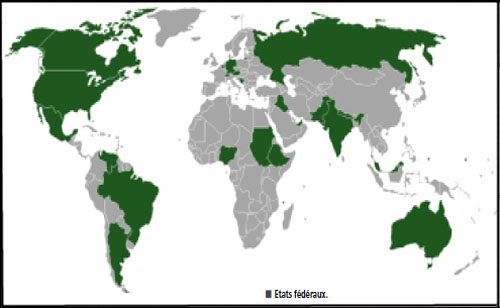

LES ÉTATS FÉDÉRAUX DANS LE MONDE

Les Études du Mouvement Européen – Maurice Croisat – Octobre 1998

Une présentation des États qui relèvent du fédéralisme comme mode de gouvernement moderne est une entreprise délicate. On ne peut pas se contenter d’énumérer les Etats qui se proclament, quelquefois à tort, fédéraux. Il faut, au préalable, définir les principes, juridiques et politiques, qui permettent de distinguer ce type d’État des autres, en particulier des Etats unitaires, que ces derniers soient centralisés, selon le modèle jacobin français, ou décentralisés.

Une présentation des États qui relèvent du fédéralisme comme mode de gouvernement moderne est une entreprise délicate. On ne peut pas se contenter d’énumérer les Etats qui se proclament, quelquefois à tort, fédéraux. Il faut, au préalable, définir les principes, juridiques et politiques, qui permettent de distinguer ce type d’État des autres, en particulier des Etats unitaires, que ces derniers soient centralisés, selon le modèle jacobin français, ou décentralisés.

De nombreuses expériences historiques

L’origine du fédéralisme est ancienne. Elle remonte à l’antiquité gréco-latine où sont apparues des Ligues entre des Cités indépendantes qui réduisaient, par des traités librement négociés, leur souveraineté respective dans certaines matières – le commerce, la défense – au bénéfice d’institutions communes. Ce furent les premières Confédérations qui connurent, en général, des existences éphémères, à défaut d’un lien suffisamment fort entre les Cités.

Avec la révolution américaine et la création des États-Unis en 1787, un pas décisif est franchi dans l’histoire du fédéralisme. Une expérience politique originale voit le jour. Treize États devenus indépendants se fédèrent en se dotant d’institutions communes tout en conservant leurs propres institutions. Une société nouvelle se met en place. Elle se compose non pas d’États, comme dans les Confédérations anciennes, mais de citoyens qui ont la particularité d’appartenir, en même temps, à l’une des treize sociétés étatiques et à la société fédérale née de leur addition, et de relever ainsi de deux États, d’un des treize États et de l’État fédéral, sous une Constitution commune.

Ce nouveau mode de gouvernement permet d’agréger dans un même ensemble constitutionnel les diversités composant une société qui peuvent être d’ordre national (la province de Québec au Canada, la Catalogne en Espagne) ou d’ordre linguistique, religieux, culturel (les Cantons suisses) ou simplement le produit de traditions historiques, politiques propres (les États américains) et qui bénéficient d’une autonomie politique pour préserver et développer ces singularités. De son côté l’État fédéral est doté des moyens nécessaires pour assurer une union politique et économique, avec la création d’une monnaie commune, le développement des échanges et du commerce, la mise en place de symboles nationaux, et garantir l’indépendance du pays avec l’instauration d’une armée, d’une défense et d’une diplomatie sur la scène internationale.

Les principes du fédéralisme

Dans cette perspective nouvelle, pour qu’un État mérite le qualificatif de fédéral, il faut que sa Constitution contienne quatre principes :

• Le principe de séparation dont l’application répartit les compétences législatives entre le gouvernement fédéral et les gouvernements fédérés en distinguant les matières de législation qui ont une importance nationale de celles qui ont une dimension régionale et locale.

• Le principe d’autonomie politique qui permet à chaque ordre de gouvernement d’être seul responsable de son domaine de compétence. Il en découle qu’aucun contrôle hiérarchique, aucun droit de tutelle ne peut être exercé par le gouvernement fédéral.

• Le principe de participation en vertu duquel les sociétés fédérées sont représentées dans les institutions fédérales, le plus souvent sous la forme d’une deuxième assemblée législative comme le Sénat aux Etats-Unis ou le Bundesrat en Allemagne, et participent ainsi à l’adoption des lois fédérales qui engagent l’ensemble de la société.

• Enfin l’existence d’un tribunal indépendant, gardien de la Constitution est un moyen juridique pour faire respecter par les autorités politiques les principes précédents et en particulier d’annuler les décisions contraires à la séparation et à l’autonomie.

Un État qui respecte ces principes constitutionnels peut être qualifié de fédéral et il fait partie de la catégorie que les juristes dénomment les fédérations. Les Etats-Unis d’Amérique furent la première fédération et ce modèle servit de référence – en l’adoptant, le modifiant, ou le transformant – à d’autres fédérations à travers le monde.

Mais, ce nouveau mode de gouvernement a été conçu à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où les Etats intervenaient peu, sinon pour garantir l’ordre public. Il a dû affronter les défis du XIXe siècle, avec l’industrialisation, puis ceux de notre époque.

Une gestion conjointe ou séparée des affaires publiques

À l’origine, l’application des principes élaborés par les constituants américains, a donné naissance à une gestion séparée et unilatérale des affaires publiques : l’enseignement scolaire et universitaire, le bien-être social, l’exploitation des ressources naturelles relevaient exclusivement des gouvernements fédérés, tandis que les échanges, le développement du commerce et de l’industrie, la monnaie et les douanes faisaient partie des compétences fédérales.

Cette gestion séparée pouvait être une source de conflit entre les gouvernements mais aussi une entrave dans la recherche de politiques répondant à des aspirations ou des défis communs : la lutte contre la récession économique des années 1930, la participation à la 2ème Guerre mondiale, puis la recherche de la stabilité, du bien-être social et des promesses de l’Etat-providence ou, de nos jours, la protection de l’environnement, la réalisation des conditions pour une libéralisation des échanges.

Répondre avec efficacité à ces défis et à ces contraintes dépassaient les possibilités d’intervention d’un seul ordre de gouvernement, fédéral ou fédéré. Pour cette raison, des mécanismes ont été conçus et mis en place pour réaliser dans les fédérations, à côté d’une gestion séparée, une gestion conjointe des affaires publiques. Cette gestion conjointe relève d’institutions et de décisions intergouvernementales qui permettent une coopération entre tous les gouvernements et une coordination de leurs politiques respectives en fonction d’objectifs, de programmes, de financements croisés, élaborés en commun.

C’est ce que l’on nomme le fédéralisme coopératif ou intergouvernemental, dont l’importance fluctue avec la conjoncture : la gestion conjointe était plus étendue à l’époque des réalisations de l’Etat-providence qu’à celle du néo-libéralisme et du recul des interventions étatiques.

Dualité des ordres de gouvernement, séparation de leurs compétences respectives, autonomie de leur gestion mais aussi coopération et coordination de leurs politiques pour répondre à des intérêts communs, tel se présente le modèle idéal du fédéralisme contemporain. Cependant, ce modèle peut faire l’objet d’applications diverses en réponse aux traditions historiques, politiques, juridiques propres à chaque pays qui s’en réclame. Toutefois, il apparaît que le fédéralisme va de pair avec la démocratie pluraliste.

Ainsi, à l’époque des démocraties populaires, les principes fédéraux inscrits dans les Constitutions nationales de pays comme l’URSS ou la Tchécoslovaquie étaient appliqués par un parti unique se confondant avec l’Etat central. Derrière une façade juridique fédérale, une conception totalitaire des rapports entre l’État et la société avait libre cours, rendant illusoire toute autonomie… Il en allait de même dans certains pays où, après la décolonisation, régnaient des partis uniques et des dictatures dans des cadres juridiques fédéraux.

Les voies différentes du Fédéralisme

Cette limite étant posée, on estime qu’il existe plus de 25 fédérations dans toutes les aires géographiques, et qu’elles encadrent plus de 40% de la population mondiale. Les axes de développement ont épousé des voies différentes.

Tout d’abord, à la suite de la révolution américaine, le fédéralisme s’est propagé à des sociétés qui avaient des caractéristiques proches de celles des États-Unis, comme la Suisse (1848), le Canada (1867), l’Australie (1901), l’Autriche (1920), l’Allemagne (1949). Dans ces sociétés, à la fois démocratiques et industrielles, le fédéralisme permettait de protéger la démocratie locale préexistant à l’apparition de l’Etat fédéral et la mise en place d’un espace économique commun. Ensuite, le fédéralisme s’est étendu au sud des États-Unis, au Mexique (1824), au Brésil (1946), au Venezuela (1947), en Argentine (1949), pour concilier sur de vastes territoires autonomie et unité.

À la fin de la colonisation, le fédéralisme devait permettre la cohabitation pacifique d’ethnies, de religions, de langues, de races différentes dans un même ensemble. Par exemple aux Indes (1950), en Malaisie (1963), au Pakistan (1956), au Nigeria (1954) avec des fortunes diverses et des réussites temporaires. Plus récemment, après l’apartheid, l’Afrique du sud s’est dotée en 1996 d’une Constitution fédérale. De même, à la fin du communisme, de nouveaux pays comme la fédération Russe tentent de concilier une démocratisation des institutions avec l’instauration d’une économie de marché.

Enfin, il convient de prendre en compte, dans ce tableau d’ensemble, les expériences récentes de l’Espagne et de la Belgique. On assiste, en effet, dans ces deux pays, ainsi qu’en Italie dans une moindre mesure, à une crise du modèle unitaire de l’Etat conçu selon le modèle français. Le modèle unitaire ne permettait pas de concilier l’unité et les diversités représentées par les nationalités historiques de la Catalogne, du Pays Basque, de la Galicie en Espagne, et par les communautés linguistiques, flamande, francophone et germanophone en Belgique.

Le retour de la démocratie en Espagne en 1978 s’est accompagné d’une organisation quasi fédérale de l’Etat appelée Etat des autonomies qui associe les trois communautés nationales et quatorze autres communautés territoriales autonomes. La Belgique, de son côté, a connu une transformation progressive de ses institutions unitaires à partir de 1970 avant de franchir le pas en 1993 avec l’instauration d’un fédéralisme associant trois régions (Flandres, Wallonie, Bruxelles-capitale) et les trois communautés linguistiques. La crise italienne, avec l’apparition de la Ligue du nord favorable à la sécession de la Padanie (les régions autour du Po), a favorisé une prise de conscience et une réflexion sur une réforme fédérale future qui interpelle tous les partis politiques.

Dans la même perspective, on peut considérer les réformes de dévolution en faveur de l’Écosse et du Pays de Galles en 1997 et de l’Irlande du Nord en 1998 comme une voie originale pour fédéraliser les institutions du Royaume-Uni.

Une réponse aux contradictions de la mondialisation

À côté de ces expériences nationales, il existe, aussi, un processus de fédéralisation des États-nations au sein d’ensembles régionaux à caractère supranational. C’est une réponse, à la fois démocratique et pacifique, aux contradictions de l’époque de la mondialisation : d’une part nous avons un univers économique en voie d’intégration sous l’impulsion de la libéralisation des échanges, d’un marché élargi, et de la révolution technologique de l’information et de la communication, d’autre part, un univers politique fragmenté en plus de 200 États souverains.

Face à une économie qui s’unifie et se globalise, aucun État ne peut agir isolément pour maîtriser et orienter le développement harmonieux du nouveau marché. Ce sont pour ces raisons, et d’autres propres à chaque contexte (la paix entre les pays européens par exemple), que des accords à caractère fédéral ont vu le jour sur des bases régionales élargies : dans l’Europe communautaire, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique dans le cadre de l’ALENA, dans l’Asie du Sud-Est, en Amérique du sud avec le Mercosur.

Ces accords instaurent des souverainetés partagées dans un certain nombre de matières pour assurer la prospérité de tous et apporter une réponse commune aux conditions nouvelles de la concurrence internationale en matière de production, d’échanges, de monnaie, de protection de l’environnement, d’aides sociales.

Dans le cas de l’Europe communautaire, les traités entre les quinze États (à l’époque où l’article avait été publié ; 27 États aujourd’hui ; Ndlr) ont une valeur constitutionnelle. Ils instaurent une répartition des compétences avec les Etats membres, un droit communautaire et des politiques d’ensemble, un début de citoyenneté reflet d’une identité nouvelle compatible avec l’existence des identités nationales existantes. Pour autant, le processus de fédéralisation n’est pas achevé puisqu’il n’existe pas encore un gouvernement européen, séparé et distinct des gouvernements des Etats membres, bénéficiant d’une légitimité démocratique propre, et représentant l’ensemble communautaire sur la scène internationale.

On avait coutume de dire, il y a peu, que dans les relations internationales les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts. Désormais on peut préciser qu’ils ont aussi des partenaires avec lesquels ils s’associent librement pour répondre à la fois aux intérêts nationaux de chacun d’eux et à leurs intérêts communs. Comme dans le cadre des fédérations à l’époque du fédéralisme coopératif, à côté des gestions nationales séparées se met en place une gestion conjointe, reposant sur des décisions intergouvernementales.

En fin de compte, on peut conclure en disant que ce double mouvement de fédéralisation, interne et international, est une caractéristique essentielle de cette fin du XX. siècle.

C’est une réponse possible pour résoudre, à l’échelle mondiale, les problèmes qui se posaient auparavant dans un cadre étatique limité : assurer la paix entre des communautés nationales différentes, rechercher d’une manière démocratique, dans le respect de leur autonomie, des solutions communes aux défis de notre temps.

– L’auteur : Né en 1935, docteur en droit et diplômé de l’IEP de Grenoble, Maurice Croisat est professeur des Universités à l’IEP de Grenoble depuis 1968. Il a notamment publié «Le fédéralisme canadien et la question du Québec» (Anthropos, 1979) ; «La fin des syndicats ?» (avec Dominique Labbé, L’Harmattan, 1992) ; «Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines» (Montchrestien, 1995) et «L’Europe et le fédéralisme» (avec Jean-Louis Quermonne, Montchrestien, 1996).

– Sources : Ce document est tiré du n°8 (d’octobre 1998) des «Études du Mouvement Européen», numéro hors série de «La Lettre des Européens», périodique du «Mouvement Européen – France».